F.acT: Warum ist es wichtig, Konfliktfelder zwischen Tourist:innen und Einheimischen in tourismusintensiven Regionen zu untersuchen?

Maria Jäger: Es ist wichtig Konfliktfelder zwischen Einwohner:innen und Tourist:innen zu untersuchen, da diese ein global beobachtbares Problem darstellen. Viele tourismusintensive Regionen weltweit haben die unterschiedlichsten Konfliktfelder zu bekämpfen. Dabei lassen sich vergleichbare Konflikte beobachten. So kann durch meine Arbeit eine gezielte Analyse im globalen Tourismuskontext stattfinden. Die theoretische Fundierung meiner Arbeit kann eine grundsätzliche Übertragbarkeit erzielen.

F.acT: Was sind die Kernergebnisse Ihrer Arbeit?

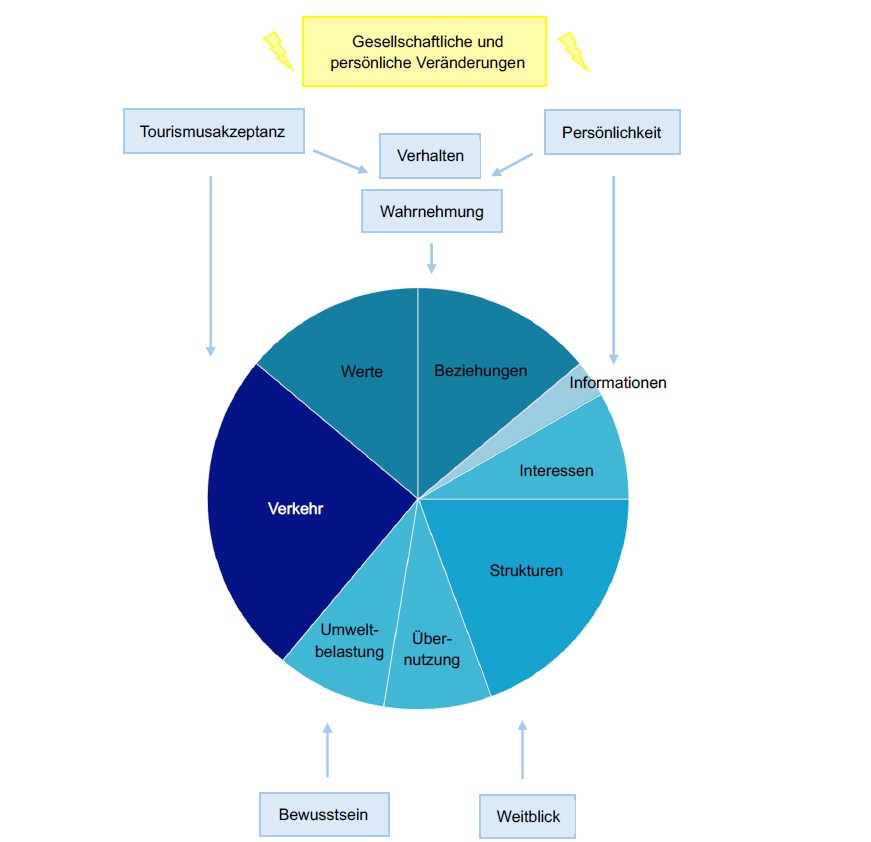

Maria Jäger: Prinzipiell wird sichtbar, dass verschiedene Konfliktfelder zwischen Einwohner:innen und Tourist:innen bestehen. Diese sind von den beiden Faktoren Tourismusakzeptanz und Persönlichkeit abhängig. Weiters beeinflussen etwaige Entwicklungszeitpunkte die vorherrschenden Konfliktfelder (weisen einen hohen Grad an Subjektivität auf). Zur Minimierung können dabei Bewusstsein sowie Weitblick beitragen. Angesichts der Kernergebnisse möchte ich zudem gerne auf das adaptiere CC-Modell (aufbauend auf Moore, 2014) verweisen.

F.acT: Welche Handlungsempfehlungen können hieraus für touristische Destinationen und Unternehmen abgeleitet werden?

Maria Jäger: Prinzipiell ist angesichts der Handlungsempfehlungen anzumerken, dass bestehende Konfliktfelder vor allem ganzheitlich und zukunftsorientiert bekämpft werden müssen. Dabei spielen der Aspekt Nachhaltigkeit, die Integration/Partizipation der beteiligten Stakeholder:innen sowie Transparenz eine wesentliche Rolle.

Zudem gilt es die Lösungsansätze in gemeinschaftliche sowie individuelle Empfehlungen zu unterteilen.

- Auf gemeinschaftlicher Ebene spielen die Bewusstseinsbildung und der gemeinsame Austausch eine wesentliche Rolle. Als konkretes Beispiel wird in der Masterarbeit die Einführung eines Kommunikationskonzepts empfohlen. Z.B. könnten für Tourist:innen gezielte Informationen in Form von Hinweistafeln, auf Buchungsplattformen oder in Broschüren eingesetzt werden. Für Einwohner:innen wären Informationsveranstaltungen und Dialogformate mit Tourismusverantwortlichen oder Schulprojekte denkbar.

- Auf individueller Ebene spielen abermals die Bewusstseinsbildung sowie die Offenheit eine wesentliche Rolle. Hierbei gilt es, dass man sich selbst seine eigenen Wahrnehmungsmuster ins Gedächtnis ruft. Selbstreflektierende Fragen können behilflich sein. Außerdem ist es notwendig, dass die Haltung eines:r jeden zur Stärkung sozialer Beziehungen beiträgt.

F.acT: Welche Besonderheiten zeigen sich in Ihrer Studie?

Maria Jäger: Die Hauptbesonderheit dieser Arbeit liegt in ihrer innovativen Herangehensweise an ein bislang wenig erforschtes Thema: die Wahrnehmung und Entwicklung von Konfliktfeldern zwischen Einwohner:innen und Tourist:innen in tourismusintensivenRegionen. Während frühere Arbeiten sich meist auf urbane Räume oder allgemeine Konfliktursachen konzentrierten, untersucht diese Arbeit gezielt wie Konfliktfelder im ländlich-alpinen Raum entstehen, sich im Zeitverlauf verändern und welcheRolle individuelle Wahrnehmungen dabei spielen.

Theoretisch basiert die Studie auf dem CC-Modell (aufbauende auf Moore, 2014), das erstmals auf den Tourismus im ländlich-alpinen Raum angewandt und in dieser Arbeit weiterentwickelt wurde. Durch die Einbeziehung zusätzlicher Dimensionen wie ökologischer Aspekte und Entwicklungszeitpunkte entsteht ein erweitertes, praxisorientiertes Analyseinstrument, das die Dynamiken und Zusammenhänge zwischen den Konfliktfeldern sichtbar macht.

Methodisch zeichnet sich die Arbeit durch den Einsatz sogenannter Go-along-Interviews aus. Eine qualitative Forschungsmethode, bei der Gespräche in realen Umgebungen geführt oder mit Ortsbezügen verknüpft werden. Dadurch gelingt es, authentische Eindrücke und emotionale Reaktionen der Interviewpartner*inne einzufangen und ein tiefes Verständnis für deren Sichtweisen zu gewinnen.

Insgesamt leistet die Arbeit einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis vorherrschender Konflitkfelder im Tourismus. Sie zeigt auf, dass Konflikte nicht zwangsläufig destruktiv sein müssen, sondern auch als Impuls für Weiterentwicklung und Bewusstseinsbildung dienen können.